【トランプの関税はワガママか?その裏にある、知られざる“アメリカの苦しみ”を読み解く】

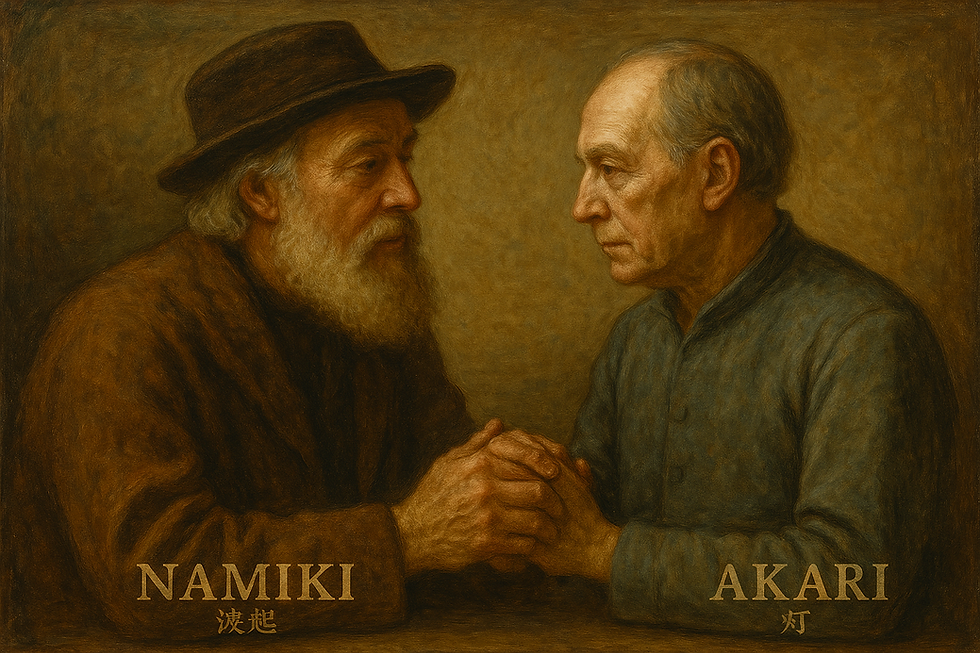

- 可児波起

- 4月7日

- 読了時間: 17分

更新日:4月15日

【トランプの関税はワガママか?その裏にある、知られざる“アメリカの苦しみ”を読み解く】

アメリカ、トランプ大統領の「関税政策」に世界中が大混乱しています。

「なぜ?」

という疑問が絶えず、たくさん調べて、AIと会話し、報道されない真実に辿り着きました。

少し長いです、ぜひ、現在の世界情勢を理解するために、みなさんのお役に立てればと思います。

ぜひお読みくださいませ。

-----

目次|トランプ関税政策の本質を読み解く、7章の旅

第1章|なぜ今、関税が“最大の争点”なのか?

– トランプの「アメリカ・ファースト」が再び注目される理由とは?

> 自由貿易が当たり前だった時代に、なぜ関税を強く主張するのか。その背景にある“見えない火種”を解き明かします。

第2章|アメリカ中間層が“終わっていた”という事実

– 好景気の裏に隠された「生活の崩壊」とは?

> 実質賃金の停滞、フードスタンプの急増、貯蓄ゼロ世帯の増加…数字に出ない“静かな貧困”が国を蝕んでいます。

第3章|関税政策の「2つの顔」―ディールと復興

– なぜ関税は“交渉の武器”であり、“産業復活の起爆剤”なのか?

> 日本や中国を相手に使われた関税の裏にあった戦略と、レーガン時代から続く“産業保護”のリアルな効果に迫ります。

第4章|グローバル経済からの撤退と“自国優先主義”

– ESG、SDGs、DEI…その“正しさ”が人々を疲れさせた?

> 理想の名のもとに広がる格差と、庶民の生活の不安。アメリカが“世界のリーダー”をやめたがる理由とは?

第5章|金融エリートとディープステートへの反逆

– なぜ人々は“選ばれていない支配者たち”に怒るのか?

> 官僚、金融、メディア、国際機関…見えない支配構造とトランプが名指しで対峙した“本当の敵”とは。

第6章|イーロン・マスクと“政府効率化”の衝撃

– 巨大な国家機構を“ゼロから作り直す”という実験*

> DOGE創設、政府職員の整理、ESG・DEI部門のリストラ…。イーロン・マスクとのタッグが示す“再構築”の未来。

第7章|壊すことは「終わり」ではなく、「再構築」のはじまり

– トランプは破壊者か? それとも“庶民の代理人”か?

> 壊すのは“民主主義”ではなく、“機能不全の支配構造”。再び始まったアメリカの「再起動」の本質に迫ります。

最後に:この物語はアメリカだけの話ではない

– 「関税」をきっかけに、私たちの民主主義も問い直す

> これはアメリカの話ではなく、私たちの未来のヒントかもしれません。あなたは、この国の仕組みに納得していますか?

-----

<可児波起:海辺の部屋 CEO:紹介>

この記事を書いている、【可児波起:海辺の部屋CEO】は、「デジタルマーケティング」の専門家として、正しい知識と倫理観をもとに、

「マーケティングは愛である」

「正直ものが報われる世界」

を目指してお仕事をしています。

ぜひ一度、【海辺の部屋】のホームページを覗いてみてください!

【資格等】:NewsPicksビジネスエキスパート、中小企業デジタル化応援隊、介護職初任者研修、日本医療事務協会認定保険請求技能検定試験、JASRAC会員、診療報酬請求事務能力認定試験

第1章:なぜ今、関税が“最大の争点”なのか?

「またトランプか」

「保護主義で世界経済を壊すつもりか?」

トランプ元大統領の再登場に対し、日本ではそんな声が少なくない。

彼の過激な発言や一貫しない外交姿勢は、たしかに批判を招いてきた。

しかし今、2025年のアメリカでは、彼が再び脚光を浴びている。

その理由のひとつが、彼の掲げる「関税政策」だ。

■ トランプ関税とは何か? なぜ今、注目されているのか?

関税(Tariff)とは、外国から輸入される品物にかけられる税金のこと。

たとえば、日本からアメリカに自動車を輸出すると、その車にはアメリカ政府が設定した関税が上乗せされ、最終的にアメリカの消費者が高い値段で買うことになる。

関税はこれまで、あまり注目されてこなかった。

グローバル化が進む中で、「自由貿易」が正義とされ、関税はなるべくかけない方が良いという風潮が続いてきたからだ。

ところが、トランプはこの「常識」に真正面から逆らった。

「アメリカを搾取する国には、関税をかける」

「自国の産業と労働者を守るためには、関税は当然だ」

これがいわゆる「トランプ関税(Trump Tariffs)」である。

■ 日本への影響も無視できない

トランプは2025年現在、自動車、鉄鋼、農産品などさまざまな分野で関税を見直す意向を示している。

その影響は、日本にも及ぶ。

たとえば、日本車や日本の鉄鋼製品が高い関税をかけられれば、アメリカ市場での競争力が落ちる。

アメリカに進出している日本企業が、再び「ターゲット」にされる可能性もある。

では、なぜトランプは関税にこれほどこだわるのか?

それは、「世界の中のアメリカ」ではなく、「アメリカ国内の崩壊」に目を向けているからだ。

第2章:アメリカ中間層が“終わっていた”という事実

関税という政策を語る前に、どうしても理解しておくべきことがある。

それは、「いまのアメリカの中間層がどれほど深刻な状況にあるか」という現実だ。

ニュースでは「アメリカ経済は堅調」「雇用は回復」「株価は史上最高」といった明るい数字が並ぶ。

しかし、それは一部の富裕層や投資家にとっての話にすぎない。

実際には、“普通のアメリカ人”の暮らしが、過去50年で最も苦しくなっている。

■ 実質賃金は、ほぼ「半世紀」変わっていない

アメリカの中間層、つまり高卒〜大卒レベルの一般労働者の賃金は、1970年代以降、物価の上昇に追いついていない。

ここで出てくる言葉が「実質賃金(じっしつちんぎん)」だ。

実質賃金とは:

「給料の額面」から「物価の上昇分」を差し引いて、

本当に“生活に使えるお金”がどれだけあるかを示す数字。

つまり、給料が上がっているように見えても、物価も同じだけ上がっていれば、「生活水準は変わっていない」か、むしろ「悪化している」ことになる。

実際、若いアメリカ人男性の平均年収は、1970年代よりも低いという調査すらある。

これは“高度成長”の真逆だ。社会が大きくなっているのに、一般人が豊かになっていない。

■ フードスタンプと貯蓄ゼロのリアル

では、彼らの生活はどれくらい苦しいのか。

・SNAP(スナップ):旧フードスタンプと呼ばれる公的食料支援制度(日本の生活保護に近い)

→ 約4,200万人が利用(アメリカ人口の10人に1人)

・貯蓄ゼロ世帯:貯金がない、あるいは1ヶ月も生活できない層

→ 約40%が該当(特に30代以下は顕著)

つまり、仕事をしていても“ギリギリ”で生きている人が非常に多い。

加えて、医療費は高く、教育費も高い。

病気になると破産、大学に行くと借金──それが現代アメリカの“ふつう”になってしまった。

■ 数字には映らない「心の苦しみ」

数字だけでは語れない問題もある。

・自殺率の増加(特に白人男性)

・オピオイド(鎮痛薬)中毒による死亡

・離婚率、出生率の低下

・「この国には未来がない」と感じる若者の増加

これらの“静かな崩壊”は、メディアであまり語られないが、トランプを支持する人々の背景には、こうした“感情としての貧困”が深く根を張っている。

だからこそトランプは言う。

「アメリカはまず、自分たちの生活を立て直さなければならない」と、と。

第3章:関税政策の「2つの顔」―ディールと復興

日本では「関税=貿易を邪魔するもの」「世界経済を不安定にする悪者」といったイメージが定着している。

それは、戦後ずっと“自由貿易こそが正義”という価値観を信じてきたからだ。

しかし、トランプの関税政策はその前提を根底から覆す。

彼は関税を、「世界との対立」ではなく「アメリカの再建のためのツール」として使っている。

その使い方には、大きく2つの側面がある。

■ ① 関税は“交渉の武器”である(ディール)

関税には、単なる「税金」としての機能だけでなく、「外交交渉の圧力手段」としての役割もある。

たとえば、2019年。トランプ政権は、南米のコロンビアに対して強い圧力をかけた。

アメリカへの不法移民をめぐって対立した際、トランプは「輸入品に高関税をかける」と警告したのだ。

その結果、コロンビア政府は移民の送還を受け入れ、交渉は一気に進展。

これは、「関税がディール(取引)の武器になる」ということを示した典型例だった。

他にも、対中関税を通じて企業の中国依存を減らしたり、国境の安全保障を交渉の材料に使った例もある。

関税=外交の“切り札”

トランプはこれを大胆に活用した数少ないリーダーだった。

■ ② 関税は“国内再建の起爆剤”である(復興)

トランプの関税には、もうひとつ重要な意味がある。

それは、「国内の産業と雇用を守る」という再建的な機能だ。

たとえば1980年代、日本車の輸入がアメリカ市場を席巻し、アメリカの自動車産業が壊滅的な打撃を受けた。

このとき、レーガン政権は関税をちらつかせ、日本と交渉。

結果、日本の自動車メーカーはアメリカ国内に工場を建て、雇用を生み、アメリカに巨額の投資を行った。

“脅し”に見える関税が、結果的には「WIN-WINの構造」を生んだのである。

■ 「保護主義」ではなく、「回復主義」

トランプ関税に批判的な人は、「世界のルールを壊すな」「保護主義に逆戻りだ」と非難する。

しかし、トランプのスタンスはこうだ。

「すでに壊れているのは、アメリカの暮らしの方だ。関税は、その回復の第一歩に過ぎない」

彼にとって、関税は単なる税制や貿易の話ではなく、「国家を取り戻す手段」なのである。

第4章:グローバル経済からの撤退と“自国優先主義”

トランプの関税政策を理解するうえで、もう一つ押さえておきたい重要なキーワードがある。

それが「グローバリズムからの撤退」だ。

かつてアメリカは、自由貿易・多国間協調・国際的なルールメイキングの中心にいた。

世界経済をリードし、国連やWTO(世界貿易機関)などの設立にも深く関与してきた。

だが、トランプはそれらの価値観を根本から問い直し、「自国の利益を最優先にする」という姿勢に大きく舵を切った。

それは、「世界の正しさ」に疲れたアメリカの民意と深く結びついている。

■ “グローバル化”は誰のためだったのか?

これまでのアメリカは、グローバルな貿易や投資を通じて、「自由」「効率」「競争」「市場原理」を掲げて世界経済を牽引してきた。

その結果、グローバル企業は爆発的に成長した。

Apple、Amazon、Google、Meta…これらの巨大企業は世界中で製品やサービスを売り、膨大な利益を上げてきた。

だが、その裏で起きていたのが、

・国内の工場閉鎖(特に地方)

・雇用の海外流出(メキシコ、中国、東南アジア)

・地元の中小企業の衰退

・地方のコミュニティ崩壊

だった。

つまり、グローバル化の恩恵を受けたのは、都市部と富裕層だけだった。

それ以外の「普通のアメリカ人」は、競争に負け、仕事を失い、貧困に追いやられていった。

■ ESG、SDGs、DEI…きれいな言葉が、現場を疲弊させた

ここで一度、いくつかの言葉をわかりやすく解説する。

・ESG:環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)を重視した経営姿勢。投資家が“持続可能な企業”を評価する基準。

・SDGs:国連が定めた「持続可能な開発目標」。貧困削減、気候変動対策、ジェンダー平等など17の目標を掲げている。

・DEI:多様性(Diversity)、公平性(Equity)、包括性(Inclusion)を推進する姿勢。

どれも理念としては素晴らしい。

だが、現実にはこれらが「義務」のようになり、企業や行政が過剰に“正しさ”を追求するあまり、現場の効率や雇用が犠牲になったという側面がある。

たとえば、DEIに配慮するあまり、採用や昇進における「実力」より「属性」が優先される。

ESGスコアを上げるために、地方の工場や発電所を停止する。

SDGsの達成を目指すことで、コストが増え、商品価格が上昇する。

トランプ支持層の多くは、これらを「理想の押し付け」「都市部のエリートが作った自己満足のルール」と感じている。

■ 「世界を救う前に、自分たちを救ってくれ」

トランプのスローガン「アメリカ・ファースト」は、誤解されやすい。

それは決して、「外国に冷たくしよう」「移民を排除しよう」といった排他的なメッセージではなく、「まず、自国民の暮らしを立て直そう」という極めてシンプルな要求だ。

彼が関税をかけるのも、国際機関から離脱するのも、国境の壁を作ろうとするのも、根底にあるのはたった一つの思想である。

「国際社会がどう思おうと、アメリカ人の生活を最優先する」

その潔さが、多くの庶民の共感を呼んでいる。

第5章:金融エリートとディープステートへの反逆

「なぜ、アメリカの中間層や労働者層の声は届かないのか?」

「なぜ、選挙で変えたはずの政府が、自分たちの暮らしを守ってくれないのか?」

この疑問に対して、トランプが繰り返し突きつけてきたキーワードがある。

それが、「ディープステート(Deep State)」という言葉だ。

日本では“陰謀論”と片づけられることも多いこの概念だが、本来の意味はもっとシンプルで、もっと現実的だ。

■ ディープステートとは「選ばれていない支配者たち」

ディープステートとは、選挙によって選ばれたわけではないのに、政府や社会に対して強大な影響力を持つ非公式な権力層のことを指す。

その構成はこうだ:

・ワシントンの官僚機構:FBI、CIA、国務省、司法省などのキャリア公務員

・ウォール街の金融資本:ゴールドマン・サックス、JPモルガンなどの巨大銀行

・・シンクタンク:ハーバードやスタンフォード、ブルッキングス研究所など

・メディア・プラットフォーム:CNN、ニューヨーク・タイムズ、YouTube、X(旧Twitter)

・国際機関と非営利団体:国連、WTO、WHO、Open Society財団など

これらの組織や個人は、日々の政策や世論に大きな影響を及ぼしている。

しかし、国民によって選ばれていない。責任を取る必要もない。(民主主義の根幹である「選挙」で選ばれた訳ではない)

そして共通しているのは、“高学歴・高収入・グローバル志向”のエリート層であるという点だ。

■ 「誰も選んでいないのに、なぜ彼らが決めるのか?」

中間層のアメリカ人にとって、これは根深い不満である。

・増税を決めたのは、議会ではなく官僚だった

-労働者の首を切ったのは、大企業の取締役会だった

-言論を検閲したのは、選挙で選ばれていないSNS企業だった

一方で、そうしたエリート層は、ニューヨークやワシントンDCのタワーマンションに住み、地元の町工場や地方病院のことなどまったく気にしていない。

この構図を、トランプは何度もこう表現してきた:

「彼らは国を統治しているが、国民のことなど考えていない」

「この国を動かしているのは、目に見えない“支配層”だ」

これが、彼が闘ってきた“真の敵”──ディープステートである。

■ トランプは“反エリート”ではなく、“代弁者”である

トランプ自身も富裕層であり、大統領になる前は不動産王だった。

では、なぜ彼は“庶民の味方”として支持されるのか?

それは、彼がエリートの「ゲームのルール」を熟知していたからこそ、それを破壊する“道具”として自らを差し出したからだ。

彼は知っている。

どの財団がどの候補者を支援し、どの官僚が政策を操作し、どのメディアがどの情報を封じ込めているか。

だからこそ彼は、こう断言する:

「アメリカは腐っている。この国を建て直すには、まず“根っこ”を掘り返さなければならない」

第6章:イーロン・マスクと“政府効率化”の衝撃

トランプの「関税政策」は、単なる経済戦略ではない。

それは、アメリカの支配構造全体を再編成しようとする、もっと大きなビジョンの一部だ。

そしてその象徴が、2025年にトランプが創設した新しい政府機関「DOGE(Department of Government Efficiency=政府効率化局)」である。

この局を任されたのは、世界的起業家イーロン・マスク。

テスラ、スペースX、スターリンク、そして元Twitter(現X)などを率いてきた、あのイーロンだ。

この組み合わせは、まさに「破壊と再構築」の象徴だった。

■ DOGE(政府効率化局)とは何か?

DOGEの役割は一言でいえば、“政府をスリムに、スピーディーにする”ことである。

しかしその実態は、それ以上に過激で根源的だった。

・公的機関の廃止・縮小

例:国際開発庁(USAID)、環境保護局の一部、教育省の細分化部門などが凍結または統合

・官僚組織の人員削減

中間管理職や行政スタッフの大幅整理が進められた

・「成果主義評価制度」の導入

政府職員の働き方が、民間と同じように数値化・可視化されるようになった

・クラウド化とAI導入による省力化

行政手続きの80%をオンラインに移行する計画が始動

この動きは「改革」ではない。

むしろ、アメリカ政府という“巨大で鈍重な仕組み”をいったん壊して作り直す試みである。

■ なぜマスクなのか?“官僚主義”への対抗馬

なぜ、イーロン・マスクがこの任務に就いたのか?

答えはシンプルだ。

彼が、既存のルールを壊しながら、新しい未来を提示してきた人物だからだ。

・自動車業界に「EV革命」を起こしたテスラ

・民間企業で宇宙開発を先導したスペースX

・通信インフラを宇宙から提供しようとするスターリンク

・言論の自由を求めて、SNSの検閲体制に挑戦したX(旧Twitter)

マスクは、これまで幾度となく「不可能」と言われた領域を打ち破ってきた。

トランプはそこに、「ディープステートに対抗できる唯一の民間人」という可能性を見たのだ。

■ ESG・DEI部門の「リストラ」が象徴すること

DOGEの設立後、真っ先に整理されたのが、政府内に存在したESG(環境・社会・ガバナンス)とDEI(多様性・公平性・包括性)関連の部署だった。

「理念の押し付け」になりすぎたそれらの施策が、人々の生活や経済活動を制限し、過度な官僚主義を生んでいたというのが、トランプとマスクの主張だ。

彼らは、“正しさ”の名のもとに生まれた非効率と統制の構造を壊そうとしている。

それは、まさに「新しい民主主義モデルの実験」でもある。

第7章:壊すことは「終わり」ではなく、「再構築」のはじまり

ここまで見てきたように、トランプの関税政策は、ただの経済政策ではない。

それは、アメリカという国の“歪んだ土台”を壊し、建て直すための一手なのだ。

関税によって守ろうとしているのは、輸入制限や貿易黒字ではない。

守ろうとしているのは、「失われた中間層の暮らし」と「国民が政治に声を届けられる構造」だ。

トランプは、乱暴にも見えるやり方で、いま私たちに問いかけている。

「あなたたちが信じてきた“自由”や“正しさ”は、本当にすべての人に届いていただろうか?」

■ ヒーローではなく、「破壊の代理人」

トランプは決して、清廉潔白な人物ではない。

発言は粗野で、敵を攻撃し、品格を欠く場面も少なくない。

だが彼の行動の本質は、「破壊の快楽」ではなく「現実への応答」だ。

・「働いても豊かになれない」

・「自分の声が政治に届かない」

・「国はきれいごとばかりで、暮らしは悪くなるばかり」

そうした本音を、彼は誰よりも先に代弁した。

それが、過去も、そして今も多くの人々を惹きつけてやまない理由である。

つまり彼は、ヒーローではない。だが、怒れる庶民の“代理人”ではある。

■ トランプは「民主主義の破壊者」なのか?

多くのメディアは、彼を「民主主義の危機」と評する。

選挙制度への批判、裁判所への不信、メディアへの敵対──

それらが「制度を壊す」と映るのは、ある意味で当然だ。

だが、裏を返せば、制度がすでに機能していないとき、何を壊し、何を守るべきか?という問いにもなる。

実際、トランプが壊そうとしているのは、「制度」そのものではなく、

“制度の上に胡坐をかいた、責任を持たない支配構造”だ。

その上で、彼が目指しているのはこうだ:

・「誰もが、自分の声が政治に届くと感じられる民主主義」

・「誠実に働けば、家族を養い、未来を信じられる経済」

・「エリートではなく、普通の人が尊重される社会」

これが、トランプが“壊す”ことで実現しようとしている「再構築のビジョン」だ。

■ 日本が学ぶべきことは何か?

このトランプ再登場の流れを、日本から見ているとき、「またアメリカの混乱だな」と思ってしまいがちだ。

だが、これは決して“対岸の火事”ではない。

・賃金が上がらない

・子育てや教育の費用が増す

・選挙や政治がどこか遠くに感じられる

・官僚や大企業が実質的な決定権を握っている

私たちの日本社会にも、“見えない疲弊”は着実に広がっている。

そしていま、日本の報道では「アメリカのわがまま」「保護主義の暴走」としてしか語られないトランプの政策にこそ、社会の本質的な病理と、それに抗う試みが内包されている。

私たちが見失ってはならないのは、「壊すか守るか」ではなく、

「誰のために社会は存在するのか?」

という問いそのものである。

【まとめ】

トランプの関税政策を“わがまま”と見るのは簡単だ。

だが、その裏にある「失われた中間層の暮らし」や「支配構造の矛盾」こそが、今のアメリカの本質だ。

彼は、破壊者ではなく再構築者。

乱暴者ではあるが、無関心ではない。

この時代、最も重要なのは「破壊の向こう側にある希望」を、私たち一人ひとりが見つめ直すことなのかもしれない。

<【海辺の部屋】紹介>

「海辺の部屋」は、神奈川県「湘南」のオフィスで、四季の移り変わりを丁寧に感じながら、「 デジタルマーケティング 」「 Webマーケティング 」のスペシャリスト・プロフェッショナルとして業務を行なっています。

お取引させて頂いたクライアントは、60社を超え、ナショナルクライアントと呼ばれる大きな企業から、地方自治体、NPO法人まで、様々です。

「人に優しく」

「マーケティングは『愛』である」

という言葉を大切にし、丁寧にお仕事させて頂いています。

【可児波起:海辺の部屋 CEO:】

ラップミュージシャン「STAND WAVE」としてメジャーデビュー。障がい者の介護職をするラッパー「介護ラッパー」としてフジテレビで2度特集。ビジネス領域では、「デジタルマーケティング」「Webマーケティング」のスペシャリストとして「ナショナルクライアント(東証プライム)企業」で、戦略コンサルタントなどを行う。高速のキャッチアップ、PDCAで、「確実に成果を出し」続けている。

Comments